Une amie journaliste me communique un texte en anglais dont les révélations sont toujours à reprendre. En marge de l’affaire Litvinenko, il rappelle les expérimentations américaines sur le polonium 210, en particulier celle de 1944 à l’université de Rochester (New York) où l’on en injecta à 4 personnes et l’on en fit avaler à un cinquième cobaye. Un des patients succomba à un cancer au bout de six jours. Les autres… mirent simplement un peu plus longtemps à mourir.

Voir William Moss et Roger Eckhardt, "The Human Plutonium Injection Experiments" , Los Alamos Science n° 23, 1995, repris à cette adresse (format pdf) :

http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/pubs/00326640.pdf

Une phrase me revient en tête, captée au vol à la terrasse d’un bistrot de Montpellier où un professeur que je pense d’université discutait avec quelques étudiants : « Les USA sont le seul pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation. » J’ajouterais volontiers Rome dans cette catégorie d’exception, le maintien de la civilisation hellénistique dans le cadre impérial faisant illusion.

Saturday, December 23, 2006

Féminismes et autres questions (1)

Un(e) correspondant(e) m’a aiguillé sur le blog de Jean Gabard, auteur d’un ouvrage que je n’ai pas encore lu mais dont le titre et la présentation m’intéressent : Le féminisme et ses dérives : Du mâle dominant au père contesté, Les Editions de Paris, mai 2006. http://www.jeangabard.com/Accueil.html http://blogdejeangabard.hautetfort.com/

Voici de qu’il écrit dans son blog :

« Mon livre analyse l’évolution d’une pensée « féministe » (« féministe » dans la mesure où elle s’oppose radicalement à l’idéologie de la société patriarcale traditionnelle, autoritaire et machiste). Cette vision du monde « féministe » a permis d’accéder à une démocratie en favorisant la liberté et l’égalité en droits des hommes et des femmes. Cette démocratie n’est pas parfaite et la lutte contre le machisme est encore plus que nécessaire. Cependant, cette vision du monde « féministe » a tendance à devenir, chez des hommes et des femmes, une idéologie qui dérive…

Dans mon ouvrage j’ai essayé de dévoiler ces dérives en cherchant leurs origines et en montrant les conséquences de celles-ci dans notre vie de tous les jours et particulièrement dans l’éducation des enfants. Ainsi mon livre aborde les questions de la famille, de l’école, des cités, la crise de l’autorité, de la citoyenneté, la montée de l’intégrisme, du machisme, de l’extrême droite…

Traiter de tels sujets est encore une tâche délicate, alors que des plaies ne sont pas cicatrisées (et peut-être même encore régulièrement ouvertes). Faut-il, pour autant, parce que le machisme est encore trop présent, ne pas essayer de limiter des dérives « féministes » qui risquent d’alimenter, chez certaines personnes fragilisées, la tentation du retour en arrière ? Est-il inconvenant de croire qu’après la crise de société que nous traversons et que l’on peut assimiler à une crise d’adolescence, les hommes et les femmes puissent aller de l’avant et avoir le projet de cheminer ensemble vers un monde plus adulte ? (…)

Après avoir retracé l’évolution de la paternité, je montre comment, aujourd’hui, les limites sont posées à des enfants et comment on assiste à l’effacement des pères, à un refus de l’autorité, à une perte de repères. Les conséquences pour les enfants dans la famille, et à l’école, sont abordées et le débat peut ensuite s’engager sur la place que peut trouver la fonction du « père » dans une société qui respecte les droits des hommes et des femmes et qui cherche à devenir adulte. »

Il y a là comme un mélange (d)étonnant de choses justes et d’erreurs historiques. La démocratie n’a pas attendu le mouvement féministe ni dans l’antiquité athénienne ni dans les trois derniers siècles en Amérique puis en Europe. Disons plutôt que les femmes de notre temps ont réussi où Lysistrata avait échoué, à se faire une place d’ailleurs encore contestée dans le cadre démocratique. Je n’aime pas la politique menée par Condoleeza Rice mais qu’une femme noire accède au poste de Secrétaire d’Etat (ministre des affaires étrangères) aux USA, même s’il s’agit de la seconde femme (la première étant Madeleine Albright) et de la seconde black (le premier étant Colin Powell), témoigne d’une évolution sociétale qui n’était pas gagnée d’avance. Cela dit, opposer la démocratie « féministe » et « la société patriarcale traditionnelle, autoritaire et machiste », c’est un peu court, jeune homme ! comme aurait dit Cyrano… On a connu dans le passé le plus traditionnel des sociétés non démocratiques où les femmes avaient toute leur place. Par exemple les royaumes celtiques d’Irlande et de Grande Bretagne où c’est tout de même une reine, Boudicca, qui tint tête le plus longtemps à l’invasion romaine. Par exemple la Phénicie dont un dernier sursaut fut le combat contre Rome (encore) de la reine Zénobie de Palmyre. Et n’oublions pas le moyen âge classique. Ni, entre antiquité tardive et moyen âge, l’épopée de la Kahina dans les Aurès contre l’invasion arabe. Le machisme, c’est surtout de la démocratique Rome qu’il nous est parvenu, sans parler de l’islam qui a détruit le statut de la femme en Arabie puis dans toutes les terres soumises par la conquête et qui s’acharne à le détruire en Afrique aujourd’hui.

Mais où je rejoins Jean Gabard, c’est sur la dérive du mouvement féministe et la tendance à « l’effacement des pères, à un refus de l’autorité, à une perte de repères » dans l’éducation des enfants. J’ai été frappée du côté bien gentil, bien propre, presque nunuche de nombre de jeunes gens même lorsqu’ils portent l’uniforme adolescent des banlieues. Quelque chose d’incertain, de flou, chez la plupart. D’autres compensent par la rigidité idéologique ou la violence surtout lorsque un choc culturel s’ajoute à l’effacement du père, de sa valorisation du moins, ce qui permet à tous les manipulateurs (qu’ils soient imams, politiques, mafieux ou le tout à la fois) de prendre la place d’autorité restée vacante. La dérive idéologique féministe que constate Gabard et sur laquelle j’ai moi-même ironisé déjà sur ce blog a pour corollaire la dérive machiste des cités que l’on peut aussi comprendre comme une réaction de défense.

Si l’on survole la diversité des cultures humaines dans le temps et dans l’espace, on s’aperçoit que la sexualisation des fonctions sociales diffère beaucoup de l’une à l’autre, ce qui signifie que rien n’est inscrit dans les gènes ou la biologie, que rien n’est « naturel » sinon le fait indépassable que l’enfant mûrit 9 mois dans le ventre de la femme. On peut sans doute réaliser la fécondation in vitro mais il faut toujours implanter l’embryon dans l’utérus de la mère pour qu’il vive[1]. Tout le reste et je dis bien tout ce qui ne dérive pas directement de la grossesse et de l’allaitement est question de culture, de tradition locale, de règles de vie sociales. Pour certains peuples, la femme ne doit pas labourer car la pénétration du soc de la charrue dans la terre est symboliquement assimilé à la pénétration sexuelle ; pour d’autres, ce sont les femmes qui s’occupent entièrement des champs, du labour à la récolte. Certaines cultures pratiquent la séparation des sexes et cela peut aller jusqu’à parler une langue différente ; d’autres ne voient pas d’obstacle au côtoiement. Il existe des cultures qu’on peut qualifier de matriarcales en particulier chez les Hopis et les Navajos. Il est d’ailleurs notable que le féminisme en Amérique du Nord tende à rejoindre l’organisation sociale matrilinéaire et matrilocale de ces Amérindiens sédentaires et agriculteurs, comme si vivre sur le même sol suscitait un transfert de mémoire profonde.

Dans notre vieille Europe, comme disait l’autre, et même partiellement dans celle qu’il traitait de nouvelle en oubliant l’histoire en deçà du dernier siècle, on a vu l’alternance de périodes d’égalité des sexes et de périodes machistes, comme si l’équilibre ne pouvait s’établir, ce qui révèle à mes yeux un choc culturel, un conflit de mémoires collectives non résolu comme je l’avais esquissé en parlant des robes et des pantalons. En effet, l’univers celtique et, au moins partiellement, l’univers germano-scandinave sont des cultures assez égalitaires quant aux sexes, bien que formées de classes ou de castes[2] hiérarchisées, tandis que la loi romaine si démocratique d’apparence hiérarchise la famille et place le père en position de monarque absolu ou, plus exactement de propriétaire auquel appartiennent femme, enfants, esclaves, bétail et chiens de chasse pratiquement sur le même plan. Et la révolution française, si sourcilleuse en matière de « droits de l’homme », a fini par engendrer le machisme très romain du code Napoléon – sans oublier que c’est alors que la Franc Maçonnerie a fermé les Loges dites d’adoption, c'est-à-dire les Loges féminines. Qu’on aime ou pas les frères trois points, le fait est tout de même significatif[3]. Auparavant, le machisme s’était répandu à la faveur de la grande peste et des guerres de succession française, c'est-à-dire au moment où Philippe V a inventé la loi salique[4] pour écarter du trône sa nièce Jeanne et se saisir lui-même de la couronne, ce que n’ont pas admis les descendants de sa sœur Isabelle.

(à suivre)

Voici de qu’il écrit dans son blog :

« Mon livre analyse l’évolution d’une pensée « féministe » (« féministe » dans la mesure où elle s’oppose radicalement à l’idéologie de la société patriarcale traditionnelle, autoritaire et machiste). Cette vision du monde « féministe » a permis d’accéder à une démocratie en favorisant la liberté et l’égalité en droits des hommes et des femmes. Cette démocratie n’est pas parfaite et la lutte contre le machisme est encore plus que nécessaire. Cependant, cette vision du monde « féministe » a tendance à devenir, chez des hommes et des femmes, une idéologie qui dérive…

Dans mon ouvrage j’ai essayé de dévoiler ces dérives en cherchant leurs origines et en montrant les conséquences de celles-ci dans notre vie de tous les jours et particulièrement dans l’éducation des enfants. Ainsi mon livre aborde les questions de la famille, de l’école, des cités, la crise de l’autorité, de la citoyenneté, la montée de l’intégrisme, du machisme, de l’extrême droite…

Traiter de tels sujets est encore une tâche délicate, alors que des plaies ne sont pas cicatrisées (et peut-être même encore régulièrement ouvertes). Faut-il, pour autant, parce que le machisme est encore trop présent, ne pas essayer de limiter des dérives « féministes » qui risquent d’alimenter, chez certaines personnes fragilisées, la tentation du retour en arrière ? Est-il inconvenant de croire qu’après la crise de société que nous traversons et que l’on peut assimiler à une crise d’adolescence, les hommes et les femmes puissent aller de l’avant et avoir le projet de cheminer ensemble vers un monde plus adulte ? (…)

Après avoir retracé l’évolution de la paternité, je montre comment, aujourd’hui, les limites sont posées à des enfants et comment on assiste à l’effacement des pères, à un refus de l’autorité, à une perte de repères. Les conséquences pour les enfants dans la famille, et à l’école, sont abordées et le débat peut ensuite s’engager sur la place que peut trouver la fonction du « père » dans une société qui respecte les droits des hommes et des femmes et qui cherche à devenir adulte. »

Il y a là comme un mélange (d)étonnant de choses justes et d’erreurs historiques. La démocratie n’a pas attendu le mouvement féministe ni dans l’antiquité athénienne ni dans les trois derniers siècles en Amérique puis en Europe. Disons plutôt que les femmes de notre temps ont réussi où Lysistrata avait échoué, à se faire une place d’ailleurs encore contestée dans le cadre démocratique. Je n’aime pas la politique menée par Condoleeza Rice mais qu’une femme noire accède au poste de Secrétaire d’Etat (ministre des affaires étrangères) aux USA, même s’il s’agit de la seconde femme (la première étant Madeleine Albright) et de la seconde black (le premier étant Colin Powell), témoigne d’une évolution sociétale qui n’était pas gagnée d’avance. Cela dit, opposer la démocratie « féministe » et « la société patriarcale traditionnelle, autoritaire et machiste », c’est un peu court, jeune homme ! comme aurait dit Cyrano… On a connu dans le passé le plus traditionnel des sociétés non démocratiques où les femmes avaient toute leur place. Par exemple les royaumes celtiques d’Irlande et de Grande Bretagne où c’est tout de même une reine, Boudicca, qui tint tête le plus longtemps à l’invasion romaine. Par exemple la Phénicie dont un dernier sursaut fut le combat contre Rome (encore) de la reine Zénobie de Palmyre. Et n’oublions pas le moyen âge classique. Ni, entre antiquité tardive et moyen âge, l’épopée de la Kahina dans les Aurès contre l’invasion arabe. Le machisme, c’est surtout de la démocratique Rome qu’il nous est parvenu, sans parler de l’islam qui a détruit le statut de la femme en Arabie puis dans toutes les terres soumises par la conquête et qui s’acharne à le détruire en Afrique aujourd’hui.

Mais où je rejoins Jean Gabard, c’est sur la dérive du mouvement féministe et la tendance à « l’effacement des pères, à un refus de l’autorité, à une perte de repères » dans l’éducation des enfants. J’ai été frappée du côté bien gentil, bien propre, presque nunuche de nombre de jeunes gens même lorsqu’ils portent l’uniforme adolescent des banlieues. Quelque chose d’incertain, de flou, chez la plupart. D’autres compensent par la rigidité idéologique ou la violence surtout lorsque un choc culturel s’ajoute à l’effacement du père, de sa valorisation du moins, ce qui permet à tous les manipulateurs (qu’ils soient imams, politiques, mafieux ou le tout à la fois) de prendre la place d’autorité restée vacante. La dérive idéologique féministe que constate Gabard et sur laquelle j’ai moi-même ironisé déjà sur ce blog a pour corollaire la dérive machiste des cités que l’on peut aussi comprendre comme une réaction de défense.

Si l’on survole la diversité des cultures humaines dans le temps et dans l’espace, on s’aperçoit que la sexualisation des fonctions sociales diffère beaucoup de l’une à l’autre, ce qui signifie que rien n’est inscrit dans les gènes ou la biologie, que rien n’est « naturel » sinon le fait indépassable que l’enfant mûrit 9 mois dans le ventre de la femme. On peut sans doute réaliser la fécondation in vitro mais il faut toujours implanter l’embryon dans l’utérus de la mère pour qu’il vive[1]. Tout le reste et je dis bien tout ce qui ne dérive pas directement de la grossesse et de l’allaitement est question de culture, de tradition locale, de règles de vie sociales. Pour certains peuples, la femme ne doit pas labourer car la pénétration du soc de la charrue dans la terre est symboliquement assimilé à la pénétration sexuelle ; pour d’autres, ce sont les femmes qui s’occupent entièrement des champs, du labour à la récolte. Certaines cultures pratiquent la séparation des sexes et cela peut aller jusqu’à parler une langue différente ; d’autres ne voient pas d’obstacle au côtoiement. Il existe des cultures qu’on peut qualifier de matriarcales en particulier chez les Hopis et les Navajos. Il est d’ailleurs notable que le féminisme en Amérique du Nord tende à rejoindre l’organisation sociale matrilinéaire et matrilocale de ces Amérindiens sédentaires et agriculteurs, comme si vivre sur le même sol suscitait un transfert de mémoire profonde.

Dans notre vieille Europe, comme disait l’autre, et même partiellement dans celle qu’il traitait de nouvelle en oubliant l’histoire en deçà du dernier siècle, on a vu l’alternance de périodes d’égalité des sexes et de périodes machistes, comme si l’équilibre ne pouvait s’établir, ce qui révèle à mes yeux un choc culturel, un conflit de mémoires collectives non résolu comme je l’avais esquissé en parlant des robes et des pantalons. En effet, l’univers celtique et, au moins partiellement, l’univers germano-scandinave sont des cultures assez égalitaires quant aux sexes, bien que formées de classes ou de castes[2] hiérarchisées, tandis que la loi romaine si démocratique d’apparence hiérarchise la famille et place le père en position de monarque absolu ou, plus exactement de propriétaire auquel appartiennent femme, enfants, esclaves, bétail et chiens de chasse pratiquement sur le même plan. Et la révolution française, si sourcilleuse en matière de « droits de l’homme », a fini par engendrer le machisme très romain du code Napoléon – sans oublier que c’est alors que la Franc Maçonnerie a fermé les Loges dites d’adoption, c'est-à-dire les Loges féminines. Qu’on aime ou pas les frères trois points, le fait est tout de même significatif[3]. Auparavant, le machisme s’était répandu à la faveur de la grande peste et des guerres de succession française, c'est-à-dire au moment où Philippe V a inventé la loi salique[4] pour écarter du trône sa nièce Jeanne et se saisir lui-même de la couronne, ce que n’ont pas admis les descendants de sa sœur Isabelle.

(à suivre)

[1] Je pourrais dériver sur les mères porteuses mais ça m’entraînerait trop loin de mon propos du jour.

[2] Aucun de ces termes ne me satisfait. Classe renvoie à la théorie marxiste et, au minimum, au primat explicatif de l’économie, ce que je ne cesse de contester ; mais caste est trop rigide puisqu’il a toujours existé des ascenseurs sociaux (et leur corollaire pour la descente) ; peut-on parler de caste ouverte ?

[3] J’ai traité de la Maçonnerie dans « De mots, d’outils et d’obédiences » et « De pentes, de parole et de liberté », voir les archives de ce blog. Je n’y reviens pas.

[4] Le fait fut reconnu explicitement par Henri III devant les Etats généraux lors d’une autre guerre de succession adossée à la guerre de religions.

Libellés :

Mâle et femelle,

Notes de lecture

Monday, December 18, 2006

La loi et le doute (2)

J’ai parlé dans un précédent article du « retour d’un Dieu de la loi, de justice rétributive et de volonté aussi arbitraire qu’infrangible mais révélée, un Dieu qui comble le besoin de repères plus que le besoin d’amour ». Si ce retour brandi sur un mode affirmatif et qui ne tolère aucun démenti, aucun doute, bat en brèche toute la démarche interrogative de la philosophie et de la science, je trouve aussi remarquable son opposition à l’Etat de droit, à la loi telle que la disent les autorités légales du pays. On ne peut pas parler de coutume qui s’opposerait au droit écrit : la charia tout comme la loi juive ou le droit canonique chrétien s’appuient sur un corpus de textes. Ce qui se voit remis en cause, c’est la légitimité du législateur laïc, purement humain, issu des urnes de la démocratie représentative. Cela ne signifie pas non plus, sauf dans quelques cercles très minoritaires, la promotion d’un absolutisme royal, califal ou papal. Il s’agirait plutôt de confier aux représentants du peuple l’exécutif flanqué du judiciaire, les modalités d’application de la loi dans le concret, y compris la part purement réglementaire.

Ce sont deux visions antagonistes du droit écrit qui commencent à s’opposer frontalement, l’une issue d’une tradition qui s’enracine loin dans les cultures du Croissant fertile et qui remonte peut-être à la stèle d’Hammourabi, l’autre née dans les cités grecques, étrusques et finalement à Rome.

Qui doit dire le droit ? Où se place la légitimité ? Dès que l’esprit critique, interrogatif, se pose cette question, elle devient inextricable. Contrairement aux espèces animales qui portent en elles leur loi comme le révèle l’éthologie, l’humanité ne possède que très peu de comportements « précodés » et chaque enfant doit faire l’apprentissage des règles de la société dans laquelle il naît. Tout un jeu d’interdits, de transgressions et de repères orienté vers la maîtrise de soi et la liberté paradoxale qu’elle offre se met en place – idéalement pendant l’enfance et l’adolescence, parfois tout au long de la vie. Si la rigidité puritaine fait des ravages psychologiques, la règle négociable par les enfants rois, la soumission à son propre caprice éphémère est peut-être encore plus redoutable dans ses conséquences. Le dire est désormais banal. En tenir compte, un autre problème, car cela demande de la force d’âme au quotidien, sans égard aux fatigues d’adultes sollicités jusqu’au bout de leurs forces, surtout dans les familles monoparentales ou reconstituées. Mais le plus dévastateur, ce dont on constate partout les effets en période de migration des peuples, que ce soit au travers des documents du passé ou des faits divers du présent, c’est sans doute le conflit de règles qu’entraîne le choc culturel.

Toute société s’appuie sur un droit explicite – dit ou écrit – qui se transmet par la parole et le comportement des adultes, mais aussi sur un droit implicite, une coutume tellement coutumière qu’elle va de soi et que, au sein d’un groupe, ce sera la dernière que l’on transgressera. Cette coutume joue dans les gestes quotidien, concrets, identitaires sans qu’on y pense : le samovar russe ou la théière anglaise ! Comment se placer dans le métro tant que restent des places assises, qui salue qui le premier, qui cède la place à qui, qui tient la porte à qui, qui marche à l’ombre et qui au soleil… La chanson de Renaud a fait se tordre de rire tous les habitants du sud pour qui le côté ombreux de la rue est le côté enviable. Mais cette coutume confondue souvent avec le droit naturel entraîne toute une cascade de conséquences dans l’art de distribuer l’espace, donc de bâtir ; dans l’art de distribuer le temps, horaires de travail et de repos ; sans parler des objets mais eux peuvent tenir dans des bagages ou faire l’objet d’un commerce d’importation. Des paysans pour qui la maison de plain pied ouvre sur les cours et places communes transplantés dans des tours perdent tous leurs repères implicites. Le phénomène s’observe à toutes les périodes d’urbanisation. Et l’on n’est pas encore sortis de la rencontre entre les cultures où l’on porte la robe (toge, tunique, etc.) et celles où l’on porte le pantalon (braies, saroual, etc.). La sexualisation de ces façons de se vêtir entre le haut moyen âge et nos jours, dans une aire culturelle très localisée d’abord au nord de l’Europe puis généralisée tardivement à l’ensemble Europe (Russie comprise) et Amérique, témoigne d’un de ces chocs ravivé par la conquête romaine et qui se rejoue aujourd’hui avec les migrations arabes, levantines et africaines. Derrière ce qui peut sembler une futile question de mode vestimentaire se profile tout le rapport à l’autorité parentale, à l’autorité culturelle du pays d’accueil et à la difficulté d’en apprendre les codes implicites, tout le rapport au corps de soi-même et de l’autre. Ce n’est pas si négligeable quand on voit se multiplier les viols d’adolescentes, quand des filles sont brûlées vives comme autrefois les sorcières ou les hérétiques, quand c’est tout l’éros des garçons qui ne trouve plus ni limites ni repères.

(à suivre)

Ce sont deux visions antagonistes du droit écrit qui commencent à s’opposer frontalement, l’une issue d’une tradition qui s’enracine loin dans les cultures du Croissant fertile et qui remonte peut-être à la stèle d’Hammourabi, l’autre née dans les cités grecques, étrusques et finalement à Rome.

Qui doit dire le droit ? Où se place la légitimité ? Dès que l’esprit critique, interrogatif, se pose cette question, elle devient inextricable. Contrairement aux espèces animales qui portent en elles leur loi comme le révèle l’éthologie, l’humanité ne possède que très peu de comportements « précodés » et chaque enfant doit faire l’apprentissage des règles de la société dans laquelle il naît. Tout un jeu d’interdits, de transgressions et de repères orienté vers la maîtrise de soi et la liberté paradoxale qu’elle offre se met en place – idéalement pendant l’enfance et l’adolescence, parfois tout au long de la vie. Si la rigidité puritaine fait des ravages psychologiques, la règle négociable par les enfants rois, la soumission à son propre caprice éphémère est peut-être encore plus redoutable dans ses conséquences. Le dire est désormais banal. En tenir compte, un autre problème, car cela demande de la force d’âme au quotidien, sans égard aux fatigues d’adultes sollicités jusqu’au bout de leurs forces, surtout dans les familles monoparentales ou reconstituées. Mais le plus dévastateur, ce dont on constate partout les effets en période de migration des peuples, que ce soit au travers des documents du passé ou des faits divers du présent, c’est sans doute le conflit de règles qu’entraîne le choc culturel.

Toute société s’appuie sur un droit explicite – dit ou écrit – qui se transmet par la parole et le comportement des adultes, mais aussi sur un droit implicite, une coutume tellement coutumière qu’elle va de soi et que, au sein d’un groupe, ce sera la dernière que l’on transgressera. Cette coutume joue dans les gestes quotidien, concrets, identitaires sans qu’on y pense : le samovar russe ou la théière anglaise ! Comment se placer dans le métro tant que restent des places assises, qui salue qui le premier, qui cède la place à qui, qui tient la porte à qui, qui marche à l’ombre et qui au soleil… La chanson de Renaud a fait se tordre de rire tous les habitants du sud pour qui le côté ombreux de la rue est le côté enviable. Mais cette coutume confondue souvent avec le droit naturel entraîne toute une cascade de conséquences dans l’art de distribuer l’espace, donc de bâtir ; dans l’art de distribuer le temps, horaires de travail et de repos ; sans parler des objets mais eux peuvent tenir dans des bagages ou faire l’objet d’un commerce d’importation. Des paysans pour qui la maison de plain pied ouvre sur les cours et places communes transplantés dans des tours perdent tous leurs repères implicites. Le phénomène s’observe à toutes les périodes d’urbanisation. Et l’on n’est pas encore sortis de la rencontre entre les cultures où l’on porte la robe (toge, tunique, etc.) et celles où l’on porte le pantalon (braies, saroual, etc.). La sexualisation de ces façons de se vêtir entre le haut moyen âge et nos jours, dans une aire culturelle très localisée d’abord au nord de l’Europe puis généralisée tardivement à l’ensemble Europe (Russie comprise) et Amérique, témoigne d’un de ces chocs ravivé par la conquête romaine et qui se rejoue aujourd’hui avec les migrations arabes, levantines et africaines. Derrière ce qui peut sembler une futile question de mode vestimentaire se profile tout le rapport à l’autorité parentale, à l’autorité culturelle du pays d’accueil et à la difficulté d’en apprendre les codes implicites, tout le rapport au corps de soi-même et de l’autre. Ce n’est pas si négligeable quand on voit se multiplier les viols d’adolescentes, quand des filles sont brûlées vives comme autrefois les sorcières ou les hérétiques, quand c’est tout l’éros des garçons qui ne trouve plus ni limites ni repères.

(à suivre)

Thursday, December 14, 2006

Z machine et élections

Reçu ce jour de David Ginnas :

Bonjour aux signataires de la pétition

Un nouveau forum consacré à la z//machine vient d'ouvrir ses portes, disponible depuis l'adresse suivante : http://la-revolution-mondiale.info/forumecologie (ou depuis l-r-m.info, plus bas en colonne de droite)Il est envisagé de créer un projet international, pour lequel vous êtes tous invités à proposer vos idées, répondre/améliorer celles des autres, ou simplement contribuer à l'évolution de la structure des sections elle-mêmes.Un point spécifique de ce forum est que les personnes constamment désagréables seront directement bannies, sans aucun avertissement (avec effacement des messages si nécessaire). Nous avons assez subi de nombreux pollueurs sur d'autres forums tel que celui d'Agoravox, inutile qu'il s'en prennent à coeur joie sur un forum supplémentaire.Il s'agit donc d'un forum réunissant des personnes ayant un espoir de faire bouger les choses ensemble, en fournissant leurs idées. Les présidentielles de France sont à cette occasion un opportunité qu'il serait utile de saisir, en s'y préparant dès maintenant. Des premières idées sont déjà fournies, à vous de critiquer celles-ci, d'analyser et d'enrichir le débat.Parmi les 200 signataires actuels, l'administrateur du forum espère réunir une grande majorité d'entre vous, afin de créer une première base solide de participation, d'idées, de propositions. L'inscription au forum est instantanée, et vous permet de consulter/participer aux discussions immédiatement (nul besoin de confirmation intermédiaire par votre boite e-mail).En espérant que vous répondrez tous à ce premier appel, indispensable pour créer une première communauté "d'eco-citoyens" et inciter d'autres à nous rejoindre...David Ginnaswebmaster@z//machine.net

Je venais de mettre un message sur ce thème dans mon propre forum où j'attends tousjours mes lecteurs fidèles.

Bonjour aux signataires de la pétition

Un nouveau forum consacré à la z//machine vient d'ouvrir ses portes, disponible depuis l'adresse suivante : http://la-revolution-mondiale.info/forumecologie (ou depuis l-r-m.info, plus bas en colonne de droite)Il est envisagé de créer un projet international, pour lequel vous êtes tous invités à proposer vos idées, répondre/améliorer celles des autres, ou simplement contribuer à l'évolution de la structure des sections elle-mêmes.Un point spécifique de ce forum est que les personnes constamment désagréables seront directement bannies, sans aucun avertissement (avec effacement des messages si nécessaire). Nous avons assez subi de nombreux pollueurs sur d'autres forums tel que celui d'Agoravox, inutile qu'il s'en prennent à coeur joie sur un forum supplémentaire.Il s'agit donc d'un forum réunissant des personnes ayant un espoir de faire bouger les choses ensemble, en fournissant leurs idées. Les présidentielles de France sont à cette occasion un opportunité qu'il serait utile de saisir, en s'y préparant dès maintenant. Des premières idées sont déjà fournies, à vous de critiquer celles-ci, d'analyser et d'enrichir le débat.Parmi les 200 signataires actuels, l'administrateur du forum espère réunir une grande majorité d'entre vous, afin de créer une première base solide de participation, d'idées, de propositions. L'inscription au forum est instantanée, et vous permet de consulter/participer aux discussions immédiatement (nul besoin de confirmation intermédiaire par votre boite e-mail).En espérant que vous répondrez tous à ce premier appel, indispensable pour créer une première communauté "d'eco-citoyens" et inciter d'autres à nous rejoindre...David Ginnaswebmaster@z//machine.net

Je venais de mettre un message sur ce thème dans mon propre forum où j'attends tousjours mes lecteurs fidèles.

Wednesday, December 06, 2006

Le forum nouveau est arrivé

Avant toute chose, je vous annonce la création d’un forum en lien avec ce blog, forum dont voici l’adresse :

http://reflexions-temps-courants.esystems.fr/

Merci de venir y poster vos réflexions.

Pour ceux qui s'étaient inscrits ces derniers jours : l'hébergeur a changé pour des raisons d'accessibilité.

Dernière heure : vu son peu de succès, ce forum a été supprimé.

http://reflexions-temps-courants.esystems.fr/

Merci de venir y poster vos réflexions.

Pour ceux qui s'étaient inscrits ces derniers jours : l'hébergeur a changé pour des raisons d'accessibilité.

Dernière heure : vu son peu de succès, ce forum a été supprimé.

Tuesday, November 21, 2006

La Loi et le doute

Nous vivons une époque étrange où puritanisme et rationalisme croissent ensemble, tandis que le retour du religieux bat en brèche toutes les attentes universitaires et donne raison à Malraux. Le XXIe siècle sera – et sera spirituel. Ou du moins voit le retour d’un Dieu de la loi, de justice rétributive et de volonté aussi arbitraire qu’infrangible mais révélée, un Dieu qui comble le besoin de repères plus que le besoin d’amour. J’ai toujours tenu ce Grand Gendarme Cosmique pour une idole et même si je comprends qu’une jeunesse déboussolée se rassure avec des injonctions simples, des interdits sans casuistique et des comportements bien listés, du « prêt à vivre » comme en couture on fait du prêt-à-porter, je ne suis pas prête à me rallier à cette théologie ni à confondre les canons de l’Eglise avec une forme de charia.

Pourquoi ce retour de la Loi ? A tort ou à raison, j’y vois quelque chose de plus profond que le simple balancier des générations, après la folle libération des années 60 où il devenait interdit d’interdire. Car c’est aussi un retour à la lettre plutôt qu’à l’esprit, à l’injonction de certitude au mépris du réel, de sa complexité et des interrogations qui en résultent. C’est un monde où le langage n’a pas de mode interrogatif, seulement le oui et le non, abrupts.

Oui et non. Un et zéro. En d’autres termes, il s’agit du langage machine qui, in fine, régit les ordinateurs et me permet de saisir et de diffuser cet article. C’est aussi l’un des modes de fonctionnement de nos propres neurones : polarisé, dépolarisé. Dans notre cerveau, ce jeu simplissime se couple avec le nuancier chimique des neurotransmetteurs ; en informatique, la souplesse des langages évolués comme le C++ pallie partiellement à la rigueur binaire. Toutefois, même les plus évolués des langages informatiques ne connaissent pas l’hésitation qui induirait une boucle oscillant sans fin, ce que l’on élimine dès que cela se produit car ça empêche les programmes de tourner ; ils ignorent aussi le doute, les états crépusculaires, les contradictions… Tout se passe comme si leur emploi de plus en plus répandu dans les nouvelles générations induisait des processus mentaux à l’image de cette certitude informatique.

Or ce mode interrogatif, ce doute est un acquis culturel récent. On pourrait le faire remonter aux quaestiones de Thomas d’Aquin, même si les questions qui ouvrent les chapitres de son œuvre pléthorique ne sont là que pour introduire des réponses. Jusqu’à lui, presque tous les textes philosophiques ou théologiques se bornaient à des propositions affirmatives assorties de quelques négations indignées. A dire vrai, je ne connais que trois exceptions dans l’antiquité : certains dialogues platoniciens dans lesquels Socrate interroge son interlocuteur pour mieux l’amener où Platon veut en venir ; le livre biblique de Job ; les épîtres de saint Paul. Le moyen âge va développer la question amorce, que ce soit au travers de ce qu’on appellerait aujourd’hui le débat interreligieux[1] ou comme ouverture de la disputatio universitaire. Les Questions de Thomas d’Aquin ne sont que la transcription d’une disputatio imaginaire. Cette timide percée ne durera pas puisque, dès le XIVe siècle, le dialogue se fige en questions et réponses stéréotypées que l’étudiant doit apprendre par cœur et régurgiter telles. On ne retrouvera doutes et questionnements qu’avec l’émergence de la science expérimentale et, en philosophie, avec Descartes.

Sur cette émergence du doute et de l’esprit critique, on lira avec profit l’ouvrage d’Eric Werner La maison de servitude[2]. Je ne partage pas toutes les idées de l’auteur. En particulier, je ne pense pas que le christianisme se réduise à un message temporel, à la psychologie ou la sociologie, encore moins à la politique ; dès que Werner insiste sur le « ce n’est que… », je décroche. Mais la lecture qu’il fait, si l’on accepte d’y voir une exégèse parmi d’autres et qui n’épuise pas le texte biblique, ne manque pas d’intérêt. Pour lui, le questionnement, le doute, l’esprit critique apparus timidement avec Héraclite puis Aristote ne sont réellement accouchés que par le christianisme libérateur de la parole, parole individualisante qui s’oppose tant aux structures sociologiques répétitives qu’au décervelage du Grand Inquisiteur[3] (ou de Big Brother).

Pourquoi ce retour de la Loi ? A tort ou à raison, j’y vois quelque chose de plus profond que le simple balancier des générations, après la folle libération des années 60 où il devenait interdit d’interdire. Car c’est aussi un retour à la lettre plutôt qu’à l’esprit, à l’injonction de certitude au mépris du réel, de sa complexité et des interrogations qui en résultent. C’est un monde où le langage n’a pas de mode interrogatif, seulement le oui et le non, abrupts.

Oui et non. Un et zéro. En d’autres termes, il s’agit du langage machine qui, in fine, régit les ordinateurs et me permet de saisir et de diffuser cet article. C’est aussi l’un des modes de fonctionnement de nos propres neurones : polarisé, dépolarisé. Dans notre cerveau, ce jeu simplissime se couple avec le nuancier chimique des neurotransmetteurs ; en informatique, la souplesse des langages évolués comme le C++ pallie partiellement à la rigueur binaire. Toutefois, même les plus évolués des langages informatiques ne connaissent pas l’hésitation qui induirait une boucle oscillant sans fin, ce que l’on élimine dès que cela se produit car ça empêche les programmes de tourner ; ils ignorent aussi le doute, les états crépusculaires, les contradictions… Tout se passe comme si leur emploi de plus en plus répandu dans les nouvelles générations induisait des processus mentaux à l’image de cette certitude informatique.

Or ce mode interrogatif, ce doute est un acquis culturel récent. On pourrait le faire remonter aux quaestiones de Thomas d’Aquin, même si les questions qui ouvrent les chapitres de son œuvre pléthorique ne sont là que pour introduire des réponses. Jusqu’à lui, presque tous les textes philosophiques ou théologiques se bornaient à des propositions affirmatives assorties de quelques négations indignées. A dire vrai, je ne connais que trois exceptions dans l’antiquité : certains dialogues platoniciens dans lesquels Socrate interroge son interlocuteur pour mieux l’amener où Platon veut en venir ; le livre biblique de Job ; les épîtres de saint Paul. Le moyen âge va développer la question amorce, que ce soit au travers de ce qu’on appellerait aujourd’hui le débat interreligieux[1] ou comme ouverture de la disputatio universitaire. Les Questions de Thomas d’Aquin ne sont que la transcription d’une disputatio imaginaire. Cette timide percée ne durera pas puisque, dès le XIVe siècle, le dialogue se fige en questions et réponses stéréotypées que l’étudiant doit apprendre par cœur et régurgiter telles. On ne retrouvera doutes et questionnements qu’avec l’émergence de la science expérimentale et, en philosophie, avec Descartes.

Sur cette émergence du doute et de l’esprit critique, on lira avec profit l’ouvrage d’Eric Werner La maison de servitude[2]. Je ne partage pas toutes les idées de l’auteur. En particulier, je ne pense pas que le christianisme se réduise à un message temporel, à la psychologie ou la sociologie, encore moins à la politique ; dès que Werner insiste sur le « ce n’est que… », je décroche. Mais la lecture qu’il fait, si l’on accepte d’y voir une exégèse parmi d’autres et qui n’épuise pas le texte biblique, ne manque pas d’intérêt. Pour lui, le questionnement, le doute, l’esprit critique apparus timidement avec Héraclite puis Aristote ne sont réellement accouchés que par le christianisme libérateur de la parole, parole individualisante qui s’oppose tant aux structures sociologiques répétitives qu’au décervelage du Grand Inquisiteur[3] (ou de Big Brother).

(à suivre...)

[1] Débat piégé puisqu’il servait surtout, en tout cas à partir du XIIIe siècle, à repérer les suspects afin de permettre au « bras séculier » les arrêter. La méthode avait déjà servi à Léon l’Isaurien et aux autres empereurs iconoclastes. Elle s’est répandue dans l’Eglise romaine quand celle-ci, en plus de devenir augustinienne, a repris à son compte avec Hildebrand le projet impérial pour le transformer en projet de théocratie papiste.

[2] Eric Werner, La maison de servitude : réplique au Grand Inquisiteur, Xénia, Vevey, 2006.

[3] On aura reconnu l’allusion à l’œuvre de Dostoïevski.

Sunday, November 05, 2006

Les Illuminés et le Prieuré de Sion

Note de lecture

Massimo Introvigne, Les Illuminés et le Prieuré de Sion, traduction Antoine Ofenbauer, Editions Xénia, Vevey, CH.

On ne présente plus Massimo Introvigne. Encore que… Tous les lecteurs de ce blog ne rôdent peut-être pas dans les cours de sociologie religieuse des universités. En deux mots, Introvigne est « le » sociologue italien spécialiste des religions émergentes et des croyances contemporaines, fondateur et dirigeant du CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), groupe d’étude international qui compte les meilleurs spécialistes européens.

On ne compte plus les réfutations du Da Vinci Code. On en trouve par centaines, peut-être par milliers sur la Toile mais la plupart d’entre elles s’attachent à rectifier les erreurs historiques du romancier. L’ouvrage d’Introvigne a l’intérêt d’aborder la question par un autre angle, celui de sa préhistoire, des élaborations ésotéristes dans lesquelles Dan Brown a puisé sa thématique.

C’est une œuvre d’historien, documentée, solide, et qui se lit comme un polar. Je veux dire par là qu’avant de ranger ce livre sur les rayons de sa bibliothèque, du côté des ouvrages de référence, on risque de ne pas pouvoir le refermer avant la dernière ligne et de passer une nuit blanche comme avec le meilleur Maigret. On pénètre dans les coulisses de l’ésotérisme du XXe siècle. Si l’on n’y trouve ni secret dynastique sulfureux ni trésor caché, on y rencontre une galerie de personnages hors du commun qui vaut à elle seule le détour. Les mauvais romans de Brown s’oublient très vite devant la réalité.

Et comme pour un bon polar, je n’en dévoilerai pas les révélations.

J’ai particulièrement apprécié la distinction qu’opère Introvigne entre microcomplot, terme qui peut recouvrir tous les complots historiques réels, qu’ils aient eu ou non un impact sur leur temps, complot métaphysique dont le principal acteur sera Dieu, diable ou autres entités du monde invisible et qui échappe forcément à l’analyse scientifique[1], et enfin macrocomplot, complot mythique censé expliquer tous les aléas de l’histoire.

J’aurais cependant trois légères critiques.

La première vise le traducteur et porte sur un point de détail. Lorsque Introvigne précise que Henry Lincoln, l’auteur de L’Enigme sacrée, avait joué dans la série télévisée anglaise The Avengers, Ofenbauer traduit par Agent spécial, ce qui donne au lecteur français l’impression qu’il s’agit d’une série de seconde zone jamais diffusée hors du Royaume Uni. En fait, c’est la série culte Chapeau melon et bottes de cuir ! Une correction s’impose si l’ouvrage est réédité.

La seconde concerne l’explication de l’aisance de l’abbé Saunière par des trafics de messe. C’est l’hypothèse chérie du chercheur de trésor qui signe Pierre Jarnac après avoir été celle de Descadeillas. Je ne suis pas entièrement d’accord. L’un comme l’autre ont cherché à dégonfler le trafic de mythes et le montage à plusieurs voix qui s’est opéré autour de Rennes le Château. Ma propre contre-enquête, qui prenait encore les choses sous un autre angle et s’attachait surtout à démonter le montage lui-même, me laisse penser que la réalité est plus complexe. En particulier, Saunière n’a pas laissé dans le pays le souvenir d’un escroc mais celui d’un homme généreux qui offrait un louis d’or aux couples qu’il mariait pour qu’ils puissent au moins s’acheter deux écuelles et deux cuillers pour leur premier repas ensemble. Ce témoignage, je le tiens des enfants ou petits-enfants de ces couples, des ouvriers, des secrétaires, des paysans de la région qui n’ont rien à faire de l’ésotérisme. Vu le nombre de pièces distribuées et ses autres générosités, le trafic de messe ne peut pas tout expliquer. Cela ne signifie pas l’existence d’un trésor mirifique dans le sous-sol de la commune.

La troisième est encore un point de détail. Introvigne parle d’un manuscrit vendu aux Anglais prétendument par un neveu de l’abbé Saunière et, comme Saunière n’avait pas de neveu, il met en doute très logiquement toute l’affaire. Or il se trouve que j’ai rencontré le vendeur du dit manuscrit, un papier de famille sans intérêt dynastique quelconque mais, comme m’a dit en rigolant ce protagoniste : « Moi aussi, j’ai profité du trésor de l’abbé Saunière ! » J’appris ainsi que c’est le surnom donné dans toute la haute vallée de l’Aude à la manne touristique que représentent les gogos attirés par le montage de Plantard et qui sont prêts à payer cent fois son prix le moindre souvenir de famille… Bref, neveu de curé il y a bien. L’erreur ne porte que sur le nom. C’est un neveu de l’abbé… Boudet.

J’espère que ceux à qui ces noms ne disent rien seront assez alléchés, auront assez envie de comprendre de quoi l’on parle pour se précipiter sur l’ouvrage d’Introvigne.

Massimo Introvigne, Les Illuminés et le Prieuré de Sion, traduction Antoine Ofenbauer, Editions Xénia, Vevey, CH.

On ne présente plus Massimo Introvigne. Encore que… Tous les lecteurs de ce blog ne rôdent peut-être pas dans les cours de sociologie religieuse des universités. En deux mots, Introvigne est « le » sociologue italien spécialiste des religions émergentes et des croyances contemporaines, fondateur et dirigeant du CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni), groupe d’étude international qui compte les meilleurs spécialistes européens.

On ne compte plus les réfutations du Da Vinci Code. On en trouve par centaines, peut-être par milliers sur la Toile mais la plupart d’entre elles s’attachent à rectifier les erreurs historiques du romancier. L’ouvrage d’Introvigne a l’intérêt d’aborder la question par un autre angle, celui de sa préhistoire, des élaborations ésotéristes dans lesquelles Dan Brown a puisé sa thématique.

C’est une œuvre d’historien, documentée, solide, et qui se lit comme un polar. Je veux dire par là qu’avant de ranger ce livre sur les rayons de sa bibliothèque, du côté des ouvrages de référence, on risque de ne pas pouvoir le refermer avant la dernière ligne et de passer une nuit blanche comme avec le meilleur Maigret. On pénètre dans les coulisses de l’ésotérisme du XXe siècle. Si l’on n’y trouve ni secret dynastique sulfureux ni trésor caché, on y rencontre une galerie de personnages hors du commun qui vaut à elle seule le détour. Les mauvais romans de Brown s’oublient très vite devant la réalité.

Et comme pour un bon polar, je n’en dévoilerai pas les révélations.

J’ai particulièrement apprécié la distinction qu’opère Introvigne entre microcomplot, terme qui peut recouvrir tous les complots historiques réels, qu’ils aient eu ou non un impact sur leur temps, complot métaphysique dont le principal acteur sera Dieu, diable ou autres entités du monde invisible et qui échappe forcément à l’analyse scientifique[1], et enfin macrocomplot, complot mythique censé expliquer tous les aléas de l’histoire.

J’aurais cependant trois légères critiques.

La première vise le traducteur et porte sur un point de détail. Lorsque Introvigne précise que Henry Lincoln, l’auteur de L’Enigme sacrée, avait joué dans la série télévisée anglaise The Avengers, Ofenbauer traduit par Agent spécial, ce qui donne au lecteur français l’impression qu’il s’agit d’une série de seconde zone jamais diffusée hors du Royaume Uni. En fait, c’est la série culte Chapeau melon et bottes de cuir ! Une correction s’impose si l’ouvrage est réédité.

La seconde concerne l’explication de l’aisance de l’abbé Saunière par des trafics de messe. C’est l’hypothèse chérie du chercheur de trésor qui signe Pierre Jarnac après avoir été celle de Descadeillas. Je ne suis pas entièrement d’accord. L’un comme l’autre ont cherché à dégonfler le trafic de mythes et le montage à plusieurs voix qui s’est opéré autour de Rennes le Château. Ma propre contre-enquête, qui prenait encore les choses sous un autre angle et s’attachait surtout à démonter le montage lui-même, me laisse penser que la réalité est plus complexe. En particulier, Saunière n’a pas laissé dans le pays le souvenir d’un escroc mais celui d’un homme généreux qui offrait un louis d’or aux couples qu’il mariait pour qu’ils puissent au moins s’acheter deux écuelles et deux cuillers pour leur premier repas ensemble. Ce témoignage, je le tiens des enfants ou petits-enfants de ces couples, des ouvriers, des secrétaires, des paysans de la région qui n’ont rien à faire de l’ésotérisme. Vu le nombre de pièces distribuées et ses autres générosités, le trafic de messe ne peut pas tout expliquer. Cela ne signifie pas l’existence d’un trésor mirifique dans le sous-sol de la commune.

La troisième est encore un point de détail. Introvigne parle d’un manuscrit vendu aux Anglais prétendument par un neveu de l’abbé Saunière et, comme Saunière n’avait pas de neveu, il met en doute très logiquement toute l’affaire. Or il se trouve que j’ai rencontré le vendeur du dit manuscrit, un papier de famille sans intérêt dynastique quelconque mais, comme m’a dit en rigolant ce protagoniste : « Moi aussi, j’ai profité du trésor de l’abbé Saunière ! » J’appris ainsi que c’est le surnom donné dans toute la haute vallée de l’Aude à la manne touristique que représentent les gogos attirés par le montage de Plantard et qui sont prêts à payer cent fois son prix le moindre souvenir de famille… Bref, neveu de curé il y a bien. L’erreur ne porte que sur le nom. C’est un neveu de l’abbé… Boudet.

J’espère que ceux à qui ces noms ne disent rien seront assez alléchés, auront assez envie de comprendre de quoi l’on parle pour se précipiter sur l’ouvrage d’Introvigne.

[1] Ce qui n’est pas une preuve d’inexistence.

Libellés :

Mythologie contemporaine,

Notes de lecture

Wednesday, November 01, 2006

Un poème de Jacques Tallote Botelli

Un de mes correspondants m’envoie ce poème. Comme j’ai aimé, je le cite . J’ai aimé l’ambiance onirique ou peut-être la rencontre de ce texte avec l’ambiance du Caucase que je parcourais au travers de dépêches d’agence au moment où je l'ai reçu.

Ami, venu du Haut Pays porter, de ton amour, la preuve,

tu tends, transi, ta lettre fermée de cire verte.

Tes rêves, le cercle enneigé de la place

ne les contient plus, ils volent entre les toits pointus,

indécis, sans repos,

fragments de carte que sème le vent des vallées.

La main d'un autre (à cette heure endormi), brisera le sceau de ta lettre que tu serres comme le pan du manteau

de celle qui veut fuir. Il dépliera (mal réveillé) la lettre

entre les bêlements, près de l'octroi, et la neige,

glissant d'une corniche, mais ne comprendra pas,

n'ayant lu que décrets agraires, impropre à recevoir

la preuve avant que l'énigme s'énonce.

Jacques Tallote Botelli

Ami, venu du Haut Pays porter, de ton amour, la preuve,

tu tends, transi, ta lettre fermée de cire verte.

Tes rêves, le cercle enneigé de la place

ne les contient plus, ils volent entre les toits pointus,

indécis, sans repos,

fragments de carte que sème le vent des vallées.

La main d'un autre (à cette heure endormi), brisera le sceau de ta lettre que tu serres comme le pan du manteau

de celle qui veut fuir. Il dépliera (mal réveillé) la lettre

entre les bêlements, près de l'octroi, et la neige,

glissant d'une corniche, mais ne comprendra pas,

n'ayant lu que décrets agraires, impropre à recevoir

la preuve avant que l'énigme s'énonce.

Jacques Tallote Botelli

Que fais-tu ? (2)

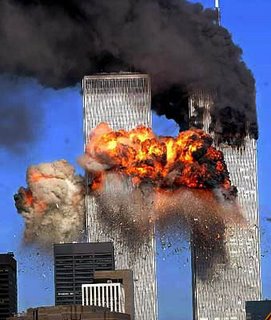

Revenons aux images du 11 septembre. Si l’Amérique a suivi comme un seul homme la structure mythique de la séquence en boucle de ses télévisions, l’Europe s’y est craquelée avant de se briser, sauf dictature imprévisible dans les années à venir. Trois jours après les faits, une émission nocturne d’Antenne 2 expliquait déjà que les représailles annoncées sur l’Afghanistan réalisaient en fait un projet caressé par les pétroliers anglo-saxons durant de discrets entretiens à Berlin l’été précédent. En d’autres termes, le mythe se brisait d’emblée.

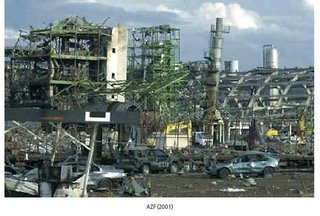

Quelques jours plus tard, la France connaissait une catastrophe aussi puissante d’impact que le 11 septembre : l’explosion de l’usine AZF. L’événement aurait pu, convenablement traité, induire un mythe de renouvellement. Au lieu de quoi, on a vu suinter une peur malsaine et un règlement de comptes d’une rare bassesse : avant toute enquête, on nous donnait officiellement un verdict d’accident et l’on désignait à la vindicte populaire… les victimes, les ouvriers de cet atelier. On assistait à un débat écologiste larvé sur les dangers des usines à risque, on cherchait à incriminer Total et, pour qui réfléchissait un minimum, cela sonnait comme une revanche assez mesquine sur l’affaire de l’Erika ; et l’on avait l’impression que les autres hypothèses, à commencer par celle d’un attentat à grande échelle, étaient repoussées sans examen pour ne pas fâcher on ne sait quelle puissance, pays de l’OPEP, parti politique local, voire même les USA ou certains de leurs partisans exigeant un statut de victimes privilégiées comme d’autres se réservaient, toujours en France, l’usage exclusif du terme génocide, du moins jusqu’aux délires de Carla del Ponte et de ses épigones contre les Serbes. En France, AZF l’oubliée marque le point d’inflexion mais, loin de permettre une refondation dans l’espérance, l’explosion joue comme un traumatisme non soigné, lequel induit culpabilisation, sentiment de mensonge sans possibilité d’accès à la vérité, angoisse et peur. Et je rappelle que, dans cette série d’articles, je ne traite pas des responsabilités réelles mais de l’impact de l’information sur l’inconscient collectif[1]. Or l’information, en dehors d’une ou deux émissions courageuses, a surtout consisté en un défilé d’experts ou labellisés tels qui venaient asséner des « vérités » à croire sur parole. Circulez, y a rien à voir, et laissez parler les doctes ! Soyez encore heureux qu’on vous les amène sur les écrans, ces doctes, pour jeter à bas vos superstitions, peuple sans cervelle. Et pas de débat. Les témoins ne peuvent rien voir, pas plus que Fabrice à Waterloo ; seuls les Napoléon de la Justice et de l’Université ont la vision globale nécessaire.

Mais on a tout de même vu, en particulier lors de la reconstitution qui devait définitivement assurer l’hypothèse de l’erreur humaine dans AZF même et qui tourna en 2 minutes au grand guignol. Rappelons, pour mémoire, que les experts prétendaient qu’on avait déversé par erreur un produit chloré sur l’ammonitrate et que la réaction chimique s’était amorcée je ne sais plus pourquoi, un cadavre de chat ou une histoire du même genre. Le jour où l’on devait faire détonner en petit ce mélange hypothétique, l’odeur de chlore chassa les participants toussant et haletant, doctes et juges, sans parler des médias, dès l’ouverture du sac. Exit l’erreur humaine, en tout cas celle ci. On enterra donc derechef AZF dans le placard des choses qui fâchent, telles que le procès de Milosevic à la défense un peu trop efficace, les promesses de Chirac ou l’évolution de certaines banlieues. Mais tant d’enterrements finissent par donner le sentiment d’un pays qui meurt étouffé par l’inachevé.

Revenons aux images et à l’information. Les premières qui parviennent d’AZF, ce sont celles d’une autoroute jonchée d’éclats de verre et d’épaves entre lesquelles erre un journaliste solitaire[2]. C’est une étrange impression de déjà vu qui s’en dégage, du moins pour les lecteurs assidus de BD qui reconnaissent des séquences de Simon du Fleuve ou de Valérian et Laureline. On a des descriptions de ce genre dans la SF, tant américaine que française : c’est l’univers post-atomique, celui qui se reconstruit comme monde tribal ou mafieux après l’effondrement de la civilisation. Par delà cette autoroute qui semble le sceau d’un futur régressif longtemps prophétisé, une tour se dresse encore, rouge et blanche, de forme allusivement phallique, au bord d’un cratère boueux. Tout ce qui reste de ce monde explosé, c’est donc une virilité de métal ou de béton.

Nous ne sommes pas dans le régime hermésien. Ce phallus dressé appartient à l’imaginaire du combat, du régime diurne des oppositions manichéennes, des monstres que doit vaincre le héros, de la lumière affrontant les ténèbres. Il n’est pas question de régénération mais de victoire sur le dragon, un dragon que manifeste assez bien cette autoroute qui serpente autour de l’usine détruite. Il n’est pas non plus indifférent que cela se passe à Toulouse, ville des cathares, des troubadours et des Jeux Floraux : c’est encore l’Occitanie victime de la rapacité du Nord auquel s’assimile fantasmatiquement Total, les multinationales ayant pris dans l’imaginaire politique la place des envahisseurs ou de l’Inquisition. En filigrane, ce combat destructeur entre le héros (la tour d’AZF) et le dragon autoroutier, combat faussement chevaleresque puisque ce serait celui d’un pollueur contre un autre, loin de délivrer la princesse Toulouse la blesse irrémédiablement. Toulouse la rose, Toulouse de Clémence Isaure, dame des troubadours, et même d’Ariane au nom de femme mais très ambiguë puisqu’elle envoie des fusées phalliques dans le ciel.

La séquence mythique est relativement cohérente mais elle ne peut fonctionner qu’en inversion du régime diurne. Si le héros est représenté par la tour d’AZF et le dragon par l’autoroute de ceinture qui enserre (enferme ?) la Dame du capitole, la Ville, le combat s’achève par la mort définitive du faux chevalier et la mort uniquement symbolique et temporaire du grand serpent. La Dame n’en est pas délivrée mais meurtrie. Et pour les oreilles francophones, ce pourrait être non la princesse attendue mais une dame « vile »[3]. C’est un conte sans issue qui ne conduit qu’au constat de mort et d’échec. L’inconscient collectif ne pouvait en tirer qu’une leçon : dans le monde réel, l’héroïsme détruit tout ; pour vivre heureux, évitons l’univers diurne et ses corollaires, l’effort, le sentiment d’identité, les sommets et les gouffres.

Depuis, il n’y a pas eu d’événement, en France, qui puisse induire un sentiment de renaissance assez puissant pour la rendre effective et les commentateurs ne cessent de parler de « fin de règne », une fin qui n’en finit pas de finir et qui laisse les gens sur l’impression que les choses vont mal et qu’elles iront de plus en plus mal, ce qui paradoxalement les incite à une certaine confiance dans les gouvernants. Tout comme la « fin de règne », ces rapports au pouvoir plongent loin dans l’histoire, jusqu’à l’époque où les rois se voulaient les pères de leurs peuples. C’est une confiance de désespoir, le sentiment d’un dernier rempart contre l’adversité. La France serait mûre pour un homme providentiel, à ceci près qu’il n’y en a pas. Elle ne l’est pas tout à fait pour une jacquerie.

Quelques jours plus tard, la France connaissait une catastrophe aussi puissante d’impact que le 11 septembre : l’explosion de l’usine AZF. L’événement aurait pu, convenablement traité, induire un mythe de renouvellement. Au lieu de quoi, on a vu suinter une peur malsaine et un règlement de comptes d’une rare bassesse : avant toute enquête, on nous donnait officiellement un verdict d’accident et l’on désignait à la vindicte populaire… les victimes, les ouvriers de cet atelier. On assistait à un débat écologiste larvé sur les dangers des usines à risque, on cherchait à incriminer Total et, pour qui réfléchissait un minimum, cela sonnait comme une revanche assez mesquine sur l’affaire de l’Erika ; et l’on avait l’impression que les autres hypothèses, à commencer par celle d’un attentat à grande échelle, étaient repoussées sans examen pour ne pas fâcher on ne sait quelle puissance, pays de l’OPEP, parti politique local, voire même les USA ou certains de leurs partisans exigeant un statut de victimes privilégiées comme d’autres se réservaient, toujours en France, l’usage exclusif du terme génocide, du moins jusqu’aux délires de Carla del Ponte et de ses épigones contre les Serbes. En France, AZF l’oubliée marque le point d’inflexion mais, loin de permettre une refondation dans l’espérance, l’explosion joue comme un traumatisme non soigné, lequel induit culpabilisation, sentiment de mensonge sans possibilité d’accès à la vérité, angoisse et peur. Et je rappelle que, dans cette série d’articles, je ne traite pas des responsabilités réelles mais de l’impact de l’information sur l’inconscient collectif[1]. Or l’information, en dehors d’une ou deux émissions courageuses, a surtout consisté en un défilé d’experts ou labellisés tels qui venaient asséner des « vérités » à croire sur parole. Circulez, y a rien à voir, et laissez parler les doctes ! Soyez encore heureux qu’on vous les amène sur les écrans, ces doctes, pour jeter à bas vos superstitions, peuple sans cervelle. Et pas de débat. Les témoins ne peuvent rien voir, pas plus que Fabrice à Waterloo ; seuls les Napoléon de la Justice et de l’Université ont la vision globale nécessaire.

Mais on a tout de même vu, en particulier lors de la reconstitution qui devait définitivement assurer l’hypothèse de l’erreur humaine dans AZF même et qui tourna en 2 minutes au grand guignol. Rappelons, pour mémoire, que les experts prétendaient qu’on avait déversé par erreur un produit chloré sur l’ammonitrate et que la réaction chimique s’était amorcée je ne sais plus pourquoi, un cadavre de chat ou une histoire du même genre. Le jour où l’on devait faire détonner en petit ce mélange hypothétique, l’odeur de chlore chassa les participants toussant et haletant, doctes et juges, sans parler des médias, dès l’ouverture du sac. Exit l’erreur humaine, en tout cas celle ci. On enterra donc derechef AZF dans le placard des choses qui fâchent, telles que le procès de Milosevic à la défense un peu trop efficace, les promesses de Chirac ou l’évolution de certaines banlieues. Mais tant d’enterrements finissent par donner le sentiment d’un pays qui meurt étouffé par l’inachevé.

Revenons aux images et à l’information. Les premières qui parviennent d’AZF, ce sont celles d’une autoroute jonchée d’éclats de verre et d’épaves entre lesquelles erre un journaliste solitaire[2]. C’est une étrange impression de déjà vu qui s’en dégage, du moins pour les lecteurs assidus de BD qui reconnaissent des séquences de Simon du Fleuve ou de Valérian et Laureline. On a des descriptions de ce genre dans la SF, tant américaine que française : c’est l’univers post-atomique, celui qui se reconstruit comme monde tribal ou mafieux après l’effondrement de la civilisation. Par delà cette autoroute qui semble le sceau d’un futur régressif longtemps prophétisé, une tour se dresse encore, rouge et blanche, de forme allusivement phallique, au bord d’un cratère boueux. Tout ce qui reste de ce monde explosé, c’est donc une virilité de métal ou de béton.

Nous ne sommes pas dans le régime hermésien. Ce phallus dressé appartient à l’imaginaire du combat, du régime diurne des oppositions manichéennes, des monstres que doit vaincre le héros, de la lumière affrontant les ténèbres. Il n’est pas question de régénération mais de victoire sur le dragon, un dragon que manifeste assez bien cette autoroute qui serpente autour de l’usine détruite. Il n’est pas non plus indifférent que cela se passe à Toulouse, ville des cathares, des troubadours et des Jeux Floraux : c’est encore l’Occitanie victime de la rapacité du Nord auquel s’assimile fantasmatiquement Total, les multinationales ayant pris dans l’imaginaire politique la place des envahisseurs ou de l’Inquisition. En filigrane, ce combat destructeur entre le héros (la tour d’AZF) et le dragon autoroutier, combat faussement chevaleresque puisque ce serait celui d’un pollueur contre un autre, loin de délivrer la princesse Toulouse la blesse irrémédiablement. Toulouse la rose, Toulouse de Clémence Isaure, dame des troubadours, et même d’Ariane au nom de femme mais très ambiguë puisqu’elle envoie des fusées phalliques dans le ciel.

La séquence mythique est relativement cohérente mais elle ne peut fonctionner qu’en inversion du régime diurne. Si le héros est représenté par la tour d’AZF et le dragon par l’autoroute de ceinture qui enserre (enferme ?) la Dame du capitole, la Ville, le combat s’achève par la mort définitive du faux chevalier et la mort uniquement symbolique et temporaire du grand serpent. La Dame n’en est pas délivrée mais meurtrie. Et pour les oreilles francophones, ce pourrait être non la princesse attendue mais une dame « vile »[3]. C’est un conte sans issue qui ne conduit qu’au constat de mort et d’échec. L’inconscient collectif ne pouvait en tirer qu’une leçon : dans le monde réel, l’héroïsme détruit tout ; pour vivre heureux, évitons l’univers diurne et ses corollaires, l’effort, le sentiment d’identité, les sommets et les gouffres.

Depuis, il n’y a pas eu d’événement, en France, qui puisse induire un sentiment de renaissance assez puissant pour la rendre effective et les commentateurs ne cessent de parler de « fin de règne », une fin qui n’en finit pas de finir et qui laisse les gens sur l’impression que les choses vont mal et qu’elles iront de plus en plus mal, ce qui paradoxalement les incite à une certaine confiance dans les gouvernants. Tout comme la « fin de règne », ces rapports au pouvoir plongent loin dans l’histoire, jusqu’à l’époque où les rois se voulaient les pères de leurs peuples. C’est une confiance de désespoir, le sentiment d’un dernier rempart contre l’adversité. La France serait mûre pour un homme providentiel, à ceci près qu’il n’y en a pas. Elle ne l’est pas tout à fait pour une jacquerie.

[1] Au vu de l’enquête, officielle et surtout non officielle, j’ai encore deux hypothèses en lice concernant l’événement lui-même. Je sais que le verdict condamnera Total parce que les politiques veulent une peau de pollueur pour faire bien dans leur tableau de chasse ; l’attentat ne sera jamais évoqué parce que, dans ce cas, les frais d’indemnisation seraient à la charge de l’Etat. Les hypothèses les plus probables au vu des données physiques, celle d’un essai militaire qui aurait mal tourné et celle d’un accident assez particulier dans l’usine voisine, celle qui fabrique des explosifs militaires et le carburant d’Ariane, engageraient aussi financièrement et moralement l’Etat. Elles seront évoquées dans un siècle, quand les historiens auront le droit de travailler sur les archives nécessaires.

[2] J’ai cherché à retrouver ces images sur Internet, mais je n’y suis pas parvenue.

[3] Quelque temps plus tard, l’affaire Baudis prolongera cette inversion mythique comme des variations sur le thème de la dame vile, qu’il s’agisse de la prostituée dénonciatrice ou de la ville corrompue ; le tueur en série prolongeant aussi le thème du faux héros diabolique.

Libellés :

Coups de gueule politiques

Sunday, October 15, 2006

Loup, y es-tu ? (1)

Les circonstances ont fait que je n’ai pas eu le loisir de réagir ici, de suite, à l’affaire Redeker, ce qui me permet heureusement un certain recul. Rappelons les faits. Dans la foulée du discours prononcé par Benoît XVI à Ratisbonne et de l’incroyable mousse médiatique qui s’en suivit après la protestation de milieux musulmans, un professeur de philo déjà connu par quelques publications a fortement réagi. Il a dit haut et clair ce qu’il pensait de l’islam, en particulier dénoncé son caractère intrinsèquement violent. Une fatwa fut immédiatement lancée contre lui, avec sur des sites web sa photo, celle de sa maison, celles de sa famille, et le professeur ayant reçu protection de la DST n’est plus qu’un errant qui se cache, un clandestin en somme. Mais le plus inquiétant de cette affaire n’est pas que des musulmans se croient obligés de nous persuader de la non-violence du Coran en lançant des appels au meurtre, ce qui est tout de même paradoxal, c’est le moins qu’on puisse en dire ; le plus inquiétant, c’est la hâte avec laquelle les chers collègues, le journal qui l’avait publié, les hommes politiques et jusqu’au ministre tentent de se désolidariser de lui comme s’il s’agissait d’un animal pesteux. Et balancent aux orties par la même occasion la liberté de parole et de pensée pour laquelle leurs pères et leurs grands-pères se sont battus avec assez d’énergie pour finir par l’inscrire dans la Constitution[1]. Mais de quoi ont-ils peur ?

Si l’on raisonne de manière froide, objective, cynique peut-être mais la politique en suscite toujours une dose, toute l’affaire est ridicule. Enfin quoi ! Un pays du G8, avec une armée assez performante pour aller semer les droits de l’homme et la démocratie à la pointe du canon de la Bosnie au Kosovo et de l’Afghanistan à la Côte d’Ivoire, tremble parce qu’un prof de lycée a écrit quelques lignes qui déplaisent à des imams et qu’on a manifesté quelques heures dans des pays étrangers ? Ce même pays qui n’hésite pas à faire du maintien de la paix au Liban, situation un tantinet plus dangereuse, y compris pour les risques d’attentats si quelque jihadiste prend la mouche ? Y aurait-il même eu quelques voitures de plus brûlées dans les banlieues, cela valait-il cette dérobade ? Qu’est-ce qui est le plus précieux, notre mode de vie, notre liberté, ou de ne pas risquer de fâcher ceux qui tiennent le robinet du pétrole ? Je pourrais comprendre, sans l’approuver, que certains mettent les questions économiques au dessus de toute autre considération ; à ceux là, je ne peux opposer que la parole du Christ : « A quoi sert à l’homme de gagner le monde s’il vient à perdre son âme ? », c'est-à-dire son identité la plus profonde. Si l’on relit La Fontaine, ils sont chiens bien nourris et qui portent leur collier ; je ne sais pas faire autrement que rester loup, famélique peut-être mais libre. Mais je ne suis pas sûre que le responsable du lycée susurrant aux journalistes que Redeker « était controversé » dans l’établissement ait beaucoup à voir avec l’économie pétrolière ; quant au Figaro qui retire l’article des archives en ligne parce que la Tunisie a interdit un numéro sur son territoire, on peut se demander comment il ose encore sans rougir afficher sa devise : « Sans liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. »

Mais l’affaire Redeker n’est que la partie visible d’un iceberg.

Si le 11 septembre a transformé quelque chose dans le monde, c’est le rapport de nos pouvoirs à la sécurité. Déjà depuis une bonne quinzaine d’années, la propagande de plus en plus présente jouait sur l’émotion en excluant l’analyse rationnelle de l’information, surtout télévisée. On assurait de l’audience en faisant pleurer Margot, une Margot que, par ailleurs, on méprisait profondément en attribuant douze ans d’âge mental au « téléspectateur moyen », cette chimère, cet oxymore que généralement on ne reconnaît pas comme tel. Les politiciens y trouvaient leur avantage : sans analyse, il n’est pas de critique solide. Mais depuis que les avions se sont écrasés sur les tours de Manhattan, la palette émotionnelle s’est resserrée sur les étranges lucarnes ; on ne règne plus que par la peur et, plus subtilement pervers, par des peurs virtuelles, non pas d’une adversité réelle mais de ce qui pourrait arriver, peut-être, si un mot, une image, un souffle dépasse l’autre. Bref, on nous fait gober quelque chose qui ressemble à la peur de son ombre. On nous fait trembler à l’avance devant des virus qui muteront peut-être, des astéroïdes qui risquent un jour de percuter la Terre, la fin annoncée du pétrole, les extrapolations linéaires sur le réchauffement climatique, les récessions économiques probables, la fin des retraites et maintenant les fatwas. Plus personne ne semble se souvenir du conte du berger qui tous les jours criait au loup pour s’amuser ; quand vraiment vint le loup, il fut dévoré dans l’indifférence générale des villageois blasés de ses cris. Ils oublient, nos propagandistes, que l’anxiété parvenue à un certain degré de répétition ou d’intensité se renverse et génère simplement le déni.

La dernière mode en cette matière, campagne publicitaire – oh pardon, électorale oblige, c’est de monter en épingle les policiers blessés par les caillasseurs des banlieues. On filme certain ministre au chevet du héros abattu, on fait donner la cavalerie en oubliant de prévenir monsieur le maire mais pas les agences de presse[2], et l’on s’étonne que ça recommence quinze jours plus tard. Mais si les gens ont peur, ils voteront sécuritaire, n’est-ce pas ? Je ne sais quel est le brillant dircom qui a concocté la chose mais, outre qu’il n’a pas encore compris que prendre les gens pour des imbéciles finit toujours par devenir contre-productif, il semble des plus légers dans la prévision des conséquences à court terme. Cher monsieur (chère madame), il serait temps de saisir qu’on ne vend pas un président comme une marque de couches-culottes et que la lecture de la presse est trompeuse en matière de suivi d’impact. En d’autres termes, on ne peut pas à la fois mentir et se fier à ses propres mensonges pour évaluer la réalité.

Il n’empêche. Tout mis bout à bout et les déclinologues vrombissant par-dessus pour couvrir aussi la couche intellectuelle, angoisse et morosité s’installent bel et bien. Avec une sorte de nervosité à fleur de peau. Mais attention ! On n’insiste, rappelons la règle du jeu, que sur des peurs virtuelles. Les aspects réellement dangereux de notre civilisation ou qui demanderaient réflexion sur les enjeux ne sont guère débattus que sur Internet, dans quelques colloques universitaires ou à l’intérieur de tribus marginalisées. Pourquoi ? Sans doute un vrai débat réorienterait-il l’économie, alors que certains décideurs ont déjà investi – par exemple dans les OGM – et tiennent à leurs dividendes ; mais l’histoire a prouvé que l’économie serait plutôt bonne fille. Elle abandonne sans remords ce qui ne marche pas et fait son blé d’autre chose, mieux vendable. L’insistance avec laquelle on escamote le débat pour faire passer en force des produits, des recherches, des comportements au lieu de suivre la sacro-sainte loi du marché me fait subodorer qu’autre chose est à l’œuvre, une idéologie aussi grandiose que subreptice, un projet sur l’homme. Ou plusieurs. Quant aux peurs virtuelles, elles ont une caractéristique qui les rend à la fois périlleuses et tentantes pour des propagandistes : elles ne sont pas affrontables. Je ne sais plus dans lequel de ses livres Saint-Exupéry eut cette phrase que j’ai toujours gardée en mémoire : « Seul l’inconnu épouvante les hommes. Mais pour quiconque l’affronte, ce n’est déjà plus l’inconnu. » Les catastrophes qu’on imagine sont toujours plus terrifiantes que les épreuves auxquelles on doit faire face. Donc, pour être sûr que « la France d’en bas[3] » se maintiendra dans un état de peur latente que l’on croit mieux gouvernable – ce en quoi l’on se trompe sans doute – il ne faut pas qu’elle puisse combattre les ogres, loups garous et vampires qu’on agite devant elle comme si c’était tous les jours Halloween. Mais à force de tant inciter au cocooning et à la lâcheté, à faire le gros dos sous des orages imaginaires, si le loup venait et quel que soit le loup, saurait-on encore que l’on peut toujours se dresser contre lui ?

Il n’est pas inutile, à ce stade, de relire les virtualités terrifiantes qu’on nous propose au travers de ce que Gilbert Durand nommait les Structures anthropologiques de l’imaginaire[4]. Dis moi ce que tu redoutes, dis moi ce que tu diabolises, dis moi ce que tu encenses et je te dirai qui tu es. Car il m’est évident que toute cette manipulation de l’opinion ne prendrait pas si elle ne brassait des mythèmes en phase avec l’état profond de l’inconscient collectif. C’est donc les images du 11 septembre, celles qui passaient en boucle et qui reviennent à chaque anniversaire, qu’il faut d’abord interroger. Et pour dissiper d’avance tout malentendu : je sais qu’il s’agit d’un événement réel ; je ne cherche pas ici à pondérer les responsabilités ni à démêler d’éventuels complots, je ne fais pas de commentaire politique ; mon sujet est à la fois plus restreint, je ne traite que des images télévisuelles, de l’information et de son impact sur l’inconscient collectif, et plus vaste puisqu’il s’agit de déchiffrer les embrassements intimes du réel et de l’imaginaire.

Je me souviens fort bien de cette journée. Pascal était dans sa chambre, fatigué mais dans la phase de rémission de sa maladie ; je travaillais à l’ordinateur, pour changer, et la tante Josette regardait son feuilleton à la télévision. Quand elle m’a appelée, j’ai d’abord cru qu’elle avait confondu la bande annonce d’un film catastrophe avec l’actualité et quand, devant son insistance, je me suis décidée à regarder avec elle, je n’ai pas pu me défaire d’un sentiment d’irréalité durant un bon quart d’heure. J’ai su plus tard que je n’étais pas la seule à ressentir au départ ces images comme de l’imaginaire – ce qui signifie qu’elles avaient la structure d’un mythe. Contrairement aux épisodes visionnaires dont j’ai pu écrire que l’imaginaire s’y déguise en réel comme le loup en mère-grand, c’était ici le réel qui se déguisait en imaginaire. Le passage en boucle n’a pu qu’accentuer cette parenté inattendue, ainsi que le traumatisme puisque non seulement le petit (une poignée de terroristes) rossait le grand (l’unique hyperpuissance) sur ses terres mais ce qui aurait du rester de l’ordre du symbole envahissait la réalité pour la détruire. D’une certaine façon s’accomplissait ce que les séries fantastiques américaines n’avaient cessé d’annoncer : les hordes démoniaques issues de l’ailleurs, des ténèbres ou de l’inconscient se répandaient dans la vie quotidienne et l’asservissaient à leur propre loi.

Le petit rossait le grand. Cela inversait l’histoire biblique de David contre Goliath puisque, cette fois, c’était un fort méchant garnement contre un géant qui se croyait débonnaire. Mais inverser la Bible ferait sourire en Europe alors qu’aux USA, terre d’élection des Eglises protestantes, c’est retourner contre eux le mythe fondateur des Pèlerins. C’était un séisme sur leurs fondements mêmes, une gifle identitaire autant qu’un attentat.

Les images racontaient autre chose.

Ces tours jumelles, très minces et carrées de silhouette, évoquent deux fûts ou les deux montants d’une porte dont le linteau serait invisible. Voulue ou non, c’est la structure d’un temple maçonnique avec ses deux piliers Jakin et Boas repris de la description biblique du premier Temple et leur ombre portée que sont les deux colonnes, celle des apprentis et compagnons et celle des maîtres. Et l’on sait l’importance de la Maçonnerie aux USA. Mais cette structure est bien plus archaïque. Après tout, il n’y a pas trente mille façons de faire une porte. Soit on pose un linteau sur des montants droits ou obliques, soit on courbe une arche. Et les portes traditionnelles de la côte est sont souvent précédées de deux colonnes blanches. A Manhattan, visibles de la mer comme l’ont montré de nombreux films, les Twin Towers apparaissent donc comme la porte sacrale de l’Amérique – ou de l’Eldorado. Mais ce sont des hauts lieux du business, ce que d’aucuns liraient comme le portail d’un temple de Mammon, du Veau d’or ou de quelque Baal.